Quienes hayan visto la película Oppenheimer recordarán que, al ejecutarse la prueba Trinity (tres semanas antes del lanzamiento de la bomba atómica, primero en Hiroshima y a los tres días en Nagasaki), uno de los investigadores renunció a las gafas protectoras que se repartieron para ver aquel espectáculo dantesco y optó por observarlo parapetado dentro de un coche, protegido por el cristal parabrisas.

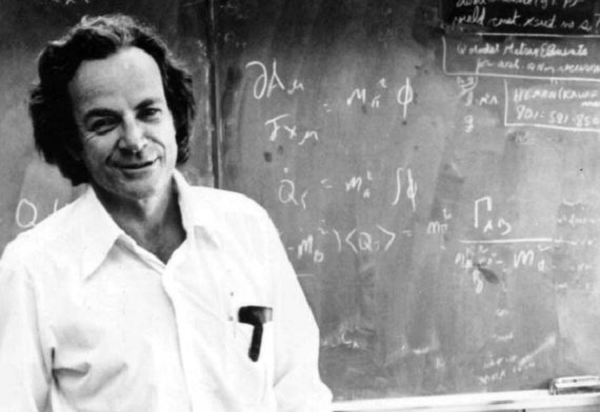

¿Quién era aquel tipo singular? Se trataba de un físico norteamericano de 27 años de edad y de origen ruso-polaco que, tras estudiar cuatro años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y pasar a Princeton, fue reclutado, antes de acabar su doctorado, para incorporarse al Laboratorio de Los Álamos, donde vivió tres años aplicando matemáticas a la física dentro del Proyecto Manhattan. Allí, explicaría muchos años después, “reinaba gran tensión y no había forma alguna de divertirse; no había cine, ni nada por el estilo”.

Fue en aquel período cuando Richard P. Feynman descubrió los bongos, un instrumento musical que dominó de modo formidable. Veinte años después, en 1965, obtuvo el Nobel de Física por su reformulación de la teoría cuántica para calcular las interacciones entra la radiación electromagnética y las partículas elementales.

Quienes hayan visto la película Oppenheimer recordarán que, al ejecutarse la prueba Trinity (tres semanas antes del lanzamiento de la bomba atómica, primero en Hiroshima y a los tres días en Nagasaki), uno de los investigadores renunció a las gafas protectoras que se repartieron para ver aquel espectáculo dantesco y optó por observarlo parapetado dentro de un coche, protegido por el cristal parabrisas.

¿Quién era aquel tipo singular? Se trataba de un físico norteamericano de 27 años de edad y de origen ruso-polaco que, tras estudiar cuatro años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y pasar a Princeton, fue reclutado, antes de acabar su doctorado, para incorporarse al Laboratorio de Los Álamos, donde vivió tres años aplicando matemáticas a la física dentro del Proyecto Manhattan. Allí, explicaría muchos años después, “reinaba gran tensión y no había forma alguna de divertirse; no había cine, ni nada por el estilo”.

Fue en aquel período cuando Richard P. Feynman descubrió los bongos, un instrumento musical que dominó de modo formidable. Veinte años después, en 1965, obtuvo el Nobel de Física por su reformulación de la teoría cuántica para calcular las interacciones entra la radiación electromagnética y las partículas elementales.

Feynman irradiaba luz no sólo por su talento, sino por su calidez y entusiasmo, por su alegría de vivir y su sentido del humor. En 1985, tres años antes de morir, publicó el libro de memorias ¿Está usted de broma, Sr. Feynman? que, de forma intermitente e informal, había ido refiriendo durante siete años a su amigo Ralph Letghton. Inquieto, divertido y curioso, desde muy pronto se aficionó a arreglar máquinas y desbloquear cerraduras; siempre tenaz, no abandonaba un problema cuando se enredaba con él. Había heredado de su padre el afán por saber cómo funcionan los trucos de magia y de feria, y él lo extendió a captar la belleza matemática de la naturaleza, en la idea de que los fenómenos que vemos son resultado de la complejidad de las entrañas de los átomos, y de las reacciones entre ellos.

En física, decía, cuesta encontrar una cuestión interesante que sea desconocida. En cambio, veía fácil hallar en biología cuestiones interesantes que no se hubiesen planteado. Entendía, por ejemplo, que la conducta de los protozoos no es tan mecánica y unidimensional como algunos piensan y que si no comprendemos plenamente todas las dimensiones que puede presentar su conducta, no comprenderemos del todo la de otros seres mucho más complejos. Creía que la verdad de las cosas acaba siempre por salir a la luz.

Veía muy difícil la innovación en general, porque demasiada gente se las da de lista: “El mundo está lleno de esta clase de tontos listos que no entienden nada”. A veces, se finge que se sabe. A los tontos corrientes, decía, se les puede ayudar a salir de su situación. Pero “los tontos pedantes –tíos que son imbéciles y se dedican a disimularlo a base de impresionar a la gente haciéndoles ver lo maravillosos que son a base de palabrería… ¡A esos no puedo aguantarlos!”. Para Feynman, la enseñanza y los estudiantes son lo que mantiene la vida en marcha.

Con sentido autocrítico de su dogmatismo, señalaba que de joven creía que ningún hombre de verdad prestaba atención a la poesía ni a cosas por el estilo: “¡Es que ni se me pasó por la cabeza cómo podía haber poesía escrita! Adopté así una actitud negativa hacia los que estudiaban literatura francesa, o demasiada música, o poesía”, las cuales veía como extravagancias.

Pasados los años, contaba, llegó a ir a una biblioteca a leer Las mil y una noches y a comerse con los ojos –añadía- a las mozas que pasaran por allí. A quien, en cambio, sí admiraba era al soldador o al operario de taller mecánico, porque hacía cosas. Feynman contaba que gracias a los paseos dados con el genial matemático Von Neumann aprendió que uno no tiene por qué ser considerado responsable del mundo en que se encuentra y que, de este modo, aprendió a asumir lo que denominaba la irresponsabilidad activa.

Siempre interesado por la física, nunca tuvo reparo en decir lo que opinaba en ese campo y no reparar para nada con quién estaba hablando: “Si la idea me parecía una porquería, pues sin el menor tacto decía que era una porquería. Y si me parecía buena, decía que era buena”. Disfrutaba con la física, porque jugaba con ella, al margen de que fuese importante o no para el desarrollo de la física nuclear.

Se aficionó a vivir en Brasil y se entusiasmó con la samba. Tenía gran empeño en aprender idiomas, también el japonés, y en sus cursos dados en portugués remarcaba que nadie le hacía preguntas (confiemos en que le entendieran sus palabras), lo que interpretaba como “una especie de competencia por superar a los demás en la cual nadie sabe lo que está pasando”. Veía personas inteligentes atrapadas así en una curiosa situación mental. Y, lejos de todo supremacismo, señalaba como absurda la necesidad de compararse con otros países. Lo que de veras importa, decía, es la capacidad científica y técnica y la potencia económica necesarias para crear bienes. Para esto es necesario aprender a no opinar sin haber analizado cuidadosamente un problema. Estaba convencido de que “los humanos han de tratar a los humanos como seres humanos. ¡Y a menos que me traten así, no estoy dispuesto a tener nada que ver con ellos!”.

Rechazaba con contundencia tanto la pseudociencia como a quienes dicen que la reproductibilidad de un experimento es irrelevante. Lo fundamental, insistía, es enseñar a realizar experimentos con integridad científica. Y no cómo lograr ciertos resultados. En un tiempo, pensó en hacer “una máquina imitadora capaz de ir aprendiendo un lenguaje de igual modo que hace un niño: a base de irle uno hablando a la máquina. Pero no logré imaginar cómo almacenar la información de modo organizado, de modo que la máquina pudiera irla recobrando para sus fines propios”.

Tuvo un interés enorme en aprender a dibujar: “por una razón que siempre he guardado para mí: yo quería plasmar una emoción que la belleza del mundo causa en mí”. Y llegó a poner en venta sus dibujos. En una ocasión se le invitó a entrar en la Comisión Estatal de Educación para aprobar los libros escolares que utilizaban los alumnos de las escuelas públicas. El estado de California obligaba a cumplir tal requisito. Narrando con detenimiento aquella experiencia, contaba que se negó en redondo a contestar los incesantes requerimientos de las editoriales, y rechazó todos sus obsequios. Muchos textos estaban faltos de rigor, contenían modernas tonterías abstractas y “pretendían enseñar algo que ellos no comprendían y, es más, algo que, de hecho, al alumno le era totalmente inútil en ese momento”. Además, sus autores eran “gente que no tenía pajolera idea de lo que estaba diciendo”.

Feynman se despidió de sus lectores deseándoles “la feliz suerte de encontrarse en algún lugar donde tengan ustedes libertad para mantener la clase de integridad que he descrito, un lugar donde no sean obligados a perder su integridad científica para mantener su posición en la organización, o lograr respaldo financiero, o lo que sea. Que tengan ustedes esa libertad. Así sea”.

Crónica Global